Gedanken zu Entwurf und Konstruktion eines Esstischs sowie das zugehörige voll parametrische 3D-Modell für FreeCAD gibt es hier zu lesen und zu sehen, inklusive Download der FreeCAD-Datei.

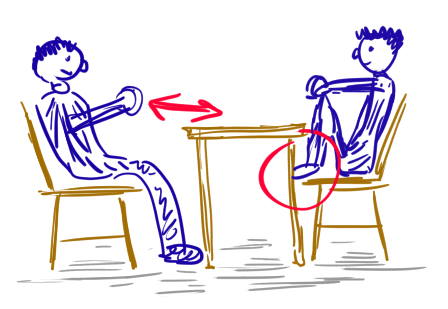

Eckbänke mit Tisch sind eine klasse Erfindung. Einer mehr zum Essen da als gedacht? Etwas zusammenrutschen auf der Bank und schon ist Platz für alle. Leider werden unanständig viele Eckbänke im Möbelhandel mit normalen Zargentischen angeboten, also Platte mit vier Beinen. Entweder steht der Tisch zu weit weg von der Bank um vernünftig essen zu können, oder er steht so nah dran, dass man die Beine beim Einfädeln der Esser in die Bank nicht zwischen Bank und Tischbein durch bekommt.

Auch ich bin vor etlichen Jahren Opfer einer solchen Kombination geworden (sah gut aus und war billig). Wie praxisuntauglich das ist, merkt man leider erst, wenn man da täglich zehn Mal auf die Bank und wieder runter muss. Jedes Mal das (Menschen-)Bein auf die Sitzfläche heben, am Tischbein vorbei schieben und wieder ablassen nervt gewaltig. Ältere Esser bekommen diese gymnastische Übung unter Umständen gar nicht hin.

Inzwischen ist der Tisch auch noch zu klein geworden, genauer: die Anzahl der regelmäßigen Esser ist größer geworden. Also reifte der Beschluss, dass sich hier was ändern muss (frei nach Wilhelm Busch). Also ab in den nächsten Online-Shop; den Besuch in klassischen Möbelläden habe ich mir schon vor Jahren abgewöhnt. Feuerholz gibt's günstiger beim Brennstoffhandel.

Die Auswahlkriterien waren klar und auf den ersten Blick in keiner Weise streng: Rechteckform möglichst größer als 120x80, Massivholz, allseitig Platz für die Beine (also Mittelfuß oder ähnliche Konstruktionen). Trotz mehrtägiger Suche ist es nicht gelungen, einen zu mindest einigermaßen akzeptablen Tisch zu finden. Entweder Wackelt das Ding schon vom Anschauen (Holzplatte mit angeschraubter Metallkonstruktion als Fuß) oder es sieht aus wie vom Holzfäller direkt im Wald grob mit der Axt zusammengezimmert (unglaubliche Holzmassen, mehre hundert Kilo schwer, "rustikale" Risse, nicht plane Platte) oder es sieht aus als hätte es einen Designpreis gewonnen (Designpreise sind irgendwie immer Negativpreise, auch wenn es nicht dran steht) oder es hat einen unverschämt hohen Preis, für den ich einen Tisch nach Wunsch und Maß beim örtlichen Tischler bekomme.

Wer wollte nicht schon immer mal seinen eigenen Esstisch bauen? Zeit ist dafür zwar keine da. Aber immerhin gibt es im Haus eine kleine Werkstatt mit einer Grundausstattung für die Holzbearbeitung (Sägen, Hobeln, Fräsen, Schleifen). Ein paar Eichen- und Lärchenbohlen liegen auch schon rum (Bastelmaterial für "wenn mal Zeit ist").

Die vielen Stunden in Online-Shops haben klar gezeigt wie der Tisch nicht aussehen sollte. Positivbeispiele findet man in genügender Menge über die Bildersuche, meist alte Gebrauchtmöbel zur Selbstabholung. Maße und Zustand passen leider nirgends wirklich gut. Warum produziert keiner mehr einfache, solide Holztische mit ausreichend Beinfreiheit? Ging doch früher auch!?

Hier die wesentlichen Merkmale des zu entwerfenden Tischs:

Tische gibt es schon ein paar Jahre und es haben sich eine Hand voll Konstruktionsprinzipien etabliert. Hier ein kurzer Überblick dazu. Nur wenn man versteht, warum eine Kontruktion so ist wie sie ist, kann man daraus Erkenntnisse für neue Konstruktionen ableiten.

Der einfachste Tisch ist eine meist rechteckicke Platte mit vier Beinen in Ecknähe. Zwischen den Beinen befinden sich die namengebenden Zargen. Das sind Bretter, die die Beine mit einander verbinden, damit sie nicht so leicht die Senkrechte zur Platte verlassen können. Was der Laie von außen nicht sieht: Die Platte ist (bei einem ordentlich gearbeiteten Tisch) beweglich auf der Bein-Zargen-Konstruktion angebracht (Stichwort: Nutklötze). Grund: Die Tischplatte ändert ihre Breite bei Luftfeuchteschwankungen; durchaus um etliche Millimeter. Wenn die Platte fest mit Beinen und Zarge verschraubt oder verklebt wäre, würde sie sehr wahrscheinlich eines Tages reißen. Die Zargen sorgen auch dafür, dass die Platte sich nicht durchbiegt bei Belastung von oben.

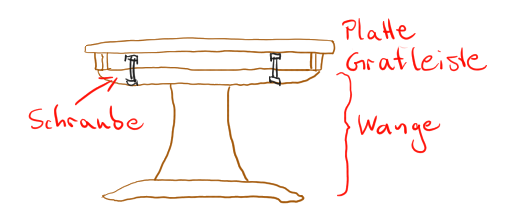

Eine Platte mit zwei flachen Beinen (genannt Wangen), die jeweils fast über die ganze Plattenbreite gehen. Zwischen den beiden Wangen befindet sich ein stabilisierender Balken oder eine andere Konstruktion, die das Abkippen der Wangen von der Platte verhindern. Damit die Tischplatte sich nicht nach oben oder unten wölben kann, sind die Wangen (bei einem ordentlich gearbeiteten Tisch) in die Platte eingegratet (Stichwort: Gratleisten).

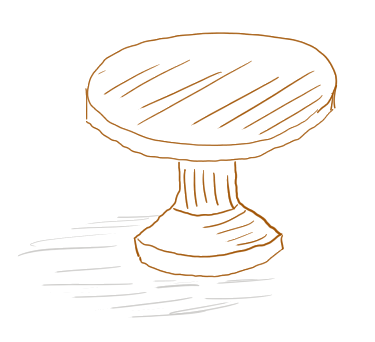

Runde Platte auf einer starken, nach unten breiter werdenden Säule gibt Beifreiheit an jedem Sitzplatz. Früher in Gasthäusern beliebt, da nahezu unzerstörbar. Heute eher selten, da die Verbindung von Tisch und Säule gekonnt sein will, sonst wackelt's beizeiten.

Der Zargentisch ist raus, da die Beine an den Ecken beim Einfädeln in die Sitzbank im Weg sind. Der Wangentisch ist raus, weil man an den Stirnseiten schlecht sitzen kann (keine Beinfreiheit). Der Mittelfußtisch ist raus, weil der mit der gewünschten Rechteckform kollidiert. Das würde bei Last an einem schmalen Tischende zu leicht kippen.

Es gibt noch die Zwei-Säulen-Konstruktion für rechteckige oder auch ovale Mittelfußtische. Man gönnt sich einfach zwei starke Fußsäulen statt einer. Das hat nun wieder den Nachteil, dass jede Säule für sich schmaler ist als beim Ein-Säulen-Mittelfußtisch (da Platte schmaler) und sich damit weniger sicher an der Platte gefestigen lässt. Ein weiterer Nachteil der Zwei-Säulen-Variante ist die mangelnde Unterstützung der Platte in Tischmitte. Da müsste man die Platte ziemlich dick machen, damit die Durchbiegung unter Last nicht zu groß wird.

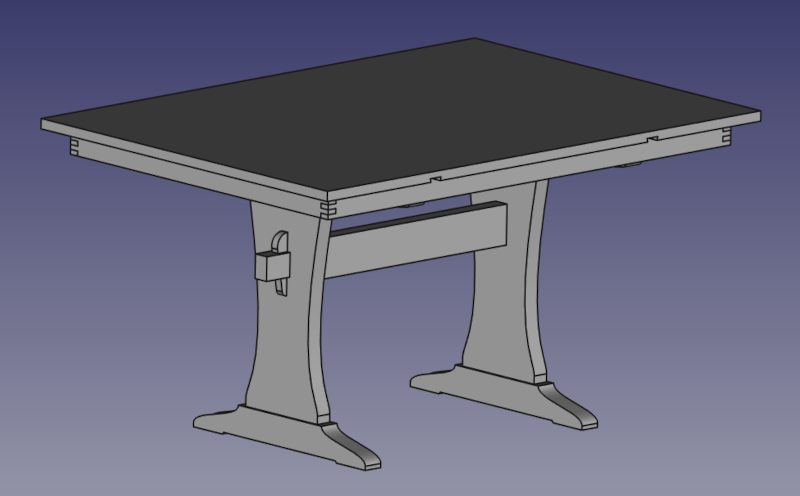

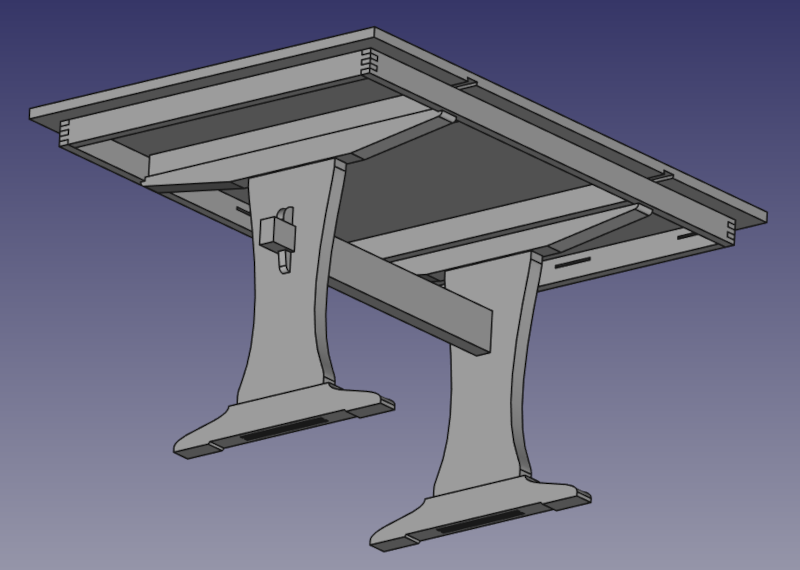

Wir nehmen einfach mal von jedem Konstruktionsprinzip die passenden Teile und fügen die zu einem Eier-Legende-Woll-Milch-Sau-Tisch zusammen: Zwei Säulen als Ansatz für viel Beinfreiheit bei Rechteckform sind gut. Damit die nicht wackeln, bekommen sie einen stützenden Verbindungsbalken. Dieser wiederum lässt Wangen statt Säulen zweckmäßig erscheinen (dann sichere und zum Transport lösbare Verbindung mit Keilen möglich). Die Wangen können über eine Gratleistenkonstruktion gleich die Tischplatte plan halten. Da die Wangen aber deutlich weiter vom Plattenrand entfernt stehen als beim klassischen Wangentisch (sind in ihrer Funktion ja mal als Säulen gestartet), hängt sehr viel Platte frei in der Luft an den Stirnseite des Tischs. Also muss da noch eine Zarge drunter, die die Platte am Rand (und auch in der Mitte) stützt. Ergibt auch eine deutlich angenehmere Erscheinung mit Zarge. So irgendwie sollte das passen.

Jetzt der schwierige Teil: die Details.

Mangels Beinen in den Tischecken hängt die Zarge in der Luft. Sie wird zwar von Nutklötzen an die Platte gepresst und erfüllt damit ihre stabiliserende Funktion, aber gegen Verrutschen oder "Ausbeulen" der Zargenbretter (wodurch die Klötze aus der Nut rutschen könnten) gibt es erstmal keine Sicherung. Deshalb werden zwei Querverbindungen vorgesehen. Die halten die beiden langen Zargenbretter in Form und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, die Zargenkonstruktion an den Wangen zu befestigen.

Bei einem Zargentisch sind in den Ecken eigentlich die vier Beine. Die Zargenbretter werden dort eingezapft, sollen ja schließlich die Beine stabilisieren. Hier stehe ich nun mit einem Zargentisch ohne Eckbeine. Das heißt, die Zargenbretter müssen miteinander verbunden werden; und das möglichst ansehnlich. Kurzes Grübeln führt zu gerader Zinkung.

Die Platte soll zum Transport des Tischs mit vertretbarem Aufwand (de-)montierbar sein. Irgendwas zum Schrauben, keine superteuren Edel-Metallverbinder aus dem Beschlägesortiment. Die Wahl fällt auf vier von oben vor Einbau in die Gratleisten eingelassene M8-Maschinenschrauben, an denen die Wangen mit Scheiben und Muttern befestigt werden. Die Muttern müssen in einer Vertiefung verschwinden, damit man die beim Unter-Den-Tisch-Fassen nicht so leicht findet (auch damit der Kopf nicht blutet, wenn man unter dem Tisch rumkriecht und sich dabei den Kopf am Tisch anhaut).

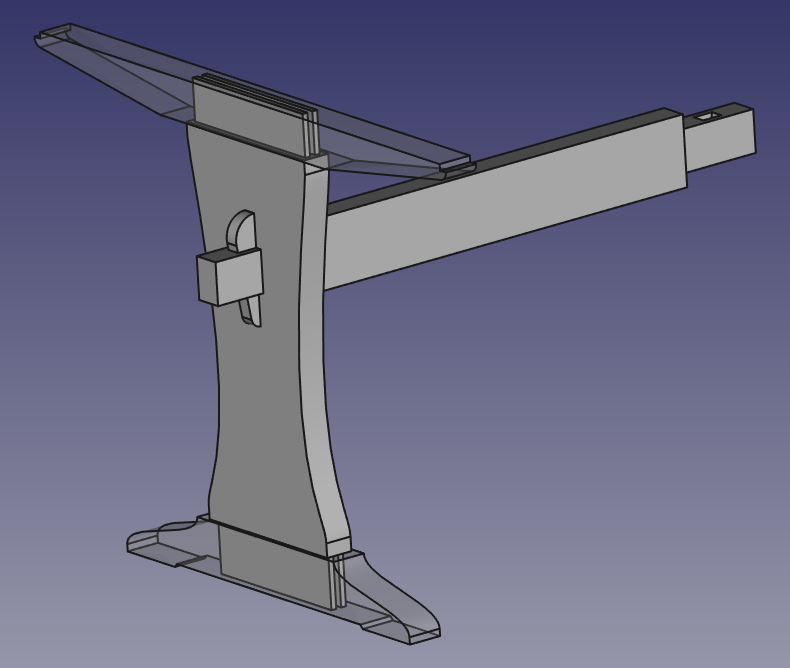

Die Wangen sollen unten und oben aus längeren Kanthölzern bestehen, dazwischen eine eher schmale Konstruktion (wegen Maximierung der Beinfreiheit). Das untere Kantholz sorgt als breiter Fuß für die Kippstabilität, das obere bietet Auflagefläche für die Platte (genauer: für die Gratleiste). Problem dabei ist die Verbindung zwischen Kanthölzern und Mittelteil. Die muss große Kräfte aushalten können, da die Hebelwirkung bei Aufstützen am Plattenrand an diesen beiden Verbindungspunkten besonders stark ist. Lösung: Je Verbindung zwei flache Zapfen maximaler Größe um eine große Leimfläche zu erhalten. Zusätzlich je Verbindung drei Holznägel (wollte ich schon immer mal irgendwo verwenden), damit das auch noch hält, wenn der Leim sich lösen sollte (wackelt dann vielleicht etwas, zerfliegt aber nicht).

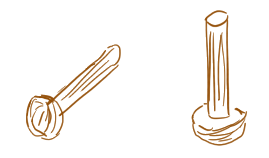

Wer es nicht kennt: Holnägel sind Nägel aus Holz, haben im Gegensatz zum heute noch verbreiteten Holzdübel also einen Kopf. Länge müsste so um die 40mm werden, Durchmesser 12mm, Kopf etwas größer. Nach viel Probieren werden die auf der Bandsäge grob zugeschnitten inklusive Kopf. Den Rest macht der Bandschleifer. Nachtrag: Inzwischen ist mir eine kleine DDR-Eigenbau-Drechselbank zugelaufen, die für die Holznagelproduktion natürlich viel besser geeignet gewesen wäre.

Vorrätig sind Eiche- und Lärche-Bohlen in 70mm Stärke. Lärche sieht wärmer aus, Eiche ist stabiler. Da die Tischplatte diverse Einschläge von Essbesteck wird aushalten müssen, wird es die festere Eiche. Dann kann die Gesamtkonstruktion gefühlt auch etwas schlanker werden. Außerdem habe ich noch nie Eiche verarbeitet, also auch der Reiz des Neuen.

Als computeraffiner Mensch ist so ein Tisch eine schöne Übungsaufgabe für 3D-CAD. Die Zeit für das Arbeiten in der Werkstatt ist knapp (Lärmschutz für Mitbewohner), also muss ein guter Plan her. Heißt: Alle Holzverbindungen im CAD modellieren. Tool der Wahl ist FreeCAD aus der wundervollen Open-Source-Welt. Etwas Einarbeitung braucht es, aber dann gibt es Freude ohne Ende.

Nicht mit modelliert sind Schrauben, Nutklötze, Verschlüsse für die Gratnuten, Holznägel und Bohrungen für die Holznägel.

Für FreeCAD-Nutzer: Genutzt habe ich Version 0.19, dort im Wesentlichen den PartDesign-Workbench und den Assembly4-Workbench. Das Modell ist voll parametriesiert und enthält alle für die Werkstatt nötigen bemaßten 2D-Zeichnungen. Wer nachbauen will, kann also seine Maße eintragen und bekommt alle Pläne für den Tisch in der gewünschten Größe.

Hier das Modell zum Download: esstisch.zip.

Die ZIP-Datei enthält mehrere FreeCAD-Dateien. In einzelteile.FCStd sind die einzelnen Bauteile. In wange.FCStd ist eine Wange mit dem Assembly4-Workbench montiert. In tisch.FCStd ist der komplette Tisch mit Assembly4 montiert. Die Maße können im Spreadsheet in einzelteile.FCStd angepasst werden.

Hier noch die Werkstattzeichnungen mit allen Maßen für die, die nachbauen wollen, aber kein FreeCAD haben/wollen/können: masse.pdf.

Die Umsetzung erfolgte im Wesentlichen mit Kreissäge, Bandsäge, Abricht- und Dickenhobelmaschine, Oberfräse. Die Rundungen an den Wangen sind mit Schablone und Anlaufring gefräst. Die tiefen Schlitze für die Zapfen an den Wangen sind von beiden Seiten mit einem Spiralnutfräser reichlich halber Länge gefräst. Bei solchen Projekten richten sich Maße und Konstruktion auch immer nach dem verfügbaren Werkzeug (maximale Frästiefe, Durchlasshöhe der Bandsäge, Schnitttiefe der Kreissäge, Breite der Hobelmaschine usw.). Eine gute Planung erspart da viel Ärger.

Der Tisch ist letztlich ganz ordentlich geworden. Ein paar Unschönheiten gab es (Fräse abgerutscht,...), ließ sich aber alles korrigieren. Er ist seit über einem Jahr in intensiver Nutzung, dient bei allen Koch- und Backgelegenheiten auch als Arbeitsplatte mit entsprechender Feuchtebelastung. Oberfläche des Gestells ist Hartwachsöl, bei der Platte beidseitig Arbeitsplattenöl (wird alle paar Monate nachgeölt). Zwecks Renovierungsarbeiten in der Küche wurde der Tisch auch schonmal zerlegt und wieder zusammengesetzt. Funktionierte tadelos.

Und hier noch von unten mit Holznägeln, Nutklötzen und Verschraubung:

Projektdiskussion im Woodworker-Forum

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.